-

因地制宜、分类指导 促进农牧民收入持续较快增长

来源:李新华、三郎旺姆(州发改委) 时间:2014-12-01

-

因地制宜、分类指导

促进农牧民收入持续较快增长

近年来,阿坝州深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握“5﹒12”汶川特大地震灾后重建和发展振兴等机遇,紧扣培育特色农牧产业,着力促进基地建设,不断改善农村生产生活条件,强化惠农强农政策落实,稳步提高粮食综合产能,深入推进农业结构调整,农业产业化进程进一步加快,促进了农业增效、农民增收。据全州农村住户抽样调查资料显示,2013年,全州农牧民人均纯收入6793元,较2008年相比,年均增长21.6%,增幅位居全省第二位。

一、阿坝州农牧民增收现状及特点

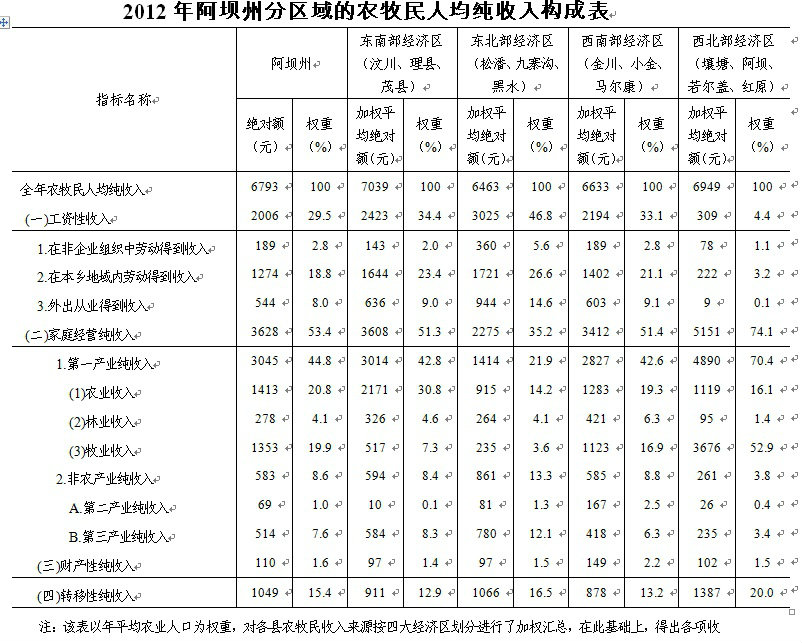

(一)农牧民收入及增收构成特点

一是家庭经营纯收入较快增长,成为农民增收的主渠道。2012年,农牧民人均家庭经营纯收入3628元,占纯收入的53.4%,较上年增长19.9%,对当年纯收入增长的贡献率达58.7%,拉动农牧民增收10.4个百分点,是农牧民收入增长的主要来源。从家庭经营收入来源看,主要来自农牧业,收入为3045元,占家庭经营收入的比重达83.9%;其余583元来自非农产业,占家庭经营收入的比重为16.1%。

二是工资性收入快速增长,成为农民增收的重要辅助。2013年,农牧民人均工资性收入2006元,占纯收入29.5%,较上年增长15.3%,对当年纯收入增长的贡献率为26.1%,拉动农牧民增收4.6个百分点,成为农牧民增收的重要辅助。近年来,农牧民就近就地务工机会增多,在本乡内劳动收入人均1274元,占工资性收入的63.5%,增长10.1%,成为工资性收入的主要来源。

三是转移性收入大幅增长,成为农民增收的重要补充。2013年,农牧民人均获得转移性收入1049元,占纯收入的15.4%,较上年增长15%,对当年纯收入增长的贡献率为13.4%,拉动农牧民增收2.4个百分点,成为农牧民增收的重要补充。

四是财产性纯收入比重较小,成为未来收入增长重点。2013年,农牧民人均获得财产性收入110元,占纯收入1.6%,对当年纯收入增长的贡献率为1.8%,拉动农牧民增收0.3个百分点。

表一 2013年全州农牧民人均纯收入增长因素构成

(二)农牧民收入增长的可喜变化

一是农牧民货币收入持续增加。随着农村市场化程度不断提高,2013年农牧民现金纯收入6099元,占全年纯收入的89.8%。收入货币化程度提高,可支配能力增强,推动了农牧民收入增长方式和消费方式转变。

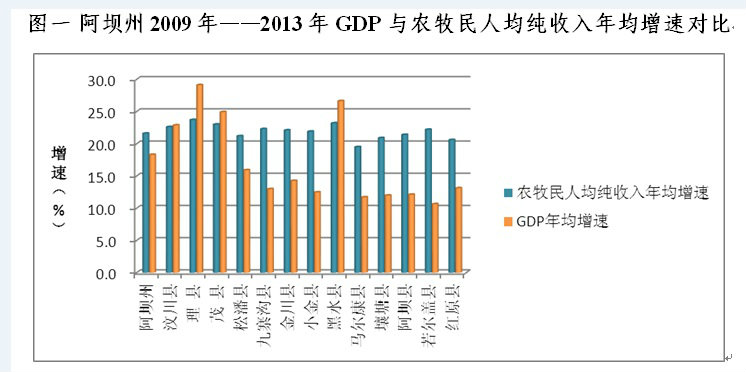

二是农牧民人均纯收入增速高于经济增长速度。较2008年相比,全州农牧民人均纯收入年均增长21.6%,高于同期GDP年均16.2%的增速5.4个百分点。表明在社会收入分配中,向农牧民群体转移倾斜力度逐年加大。

三是城乡收入差距进一步缩小。2013年,全州农牧民人均纯收入相当于城镇居民人均可支配收入的29.4%,较2008年提高7.8个百分点,年均上升1.6个百分点,全州城乡收入比由4.7:1逐年下降至3.3:1。

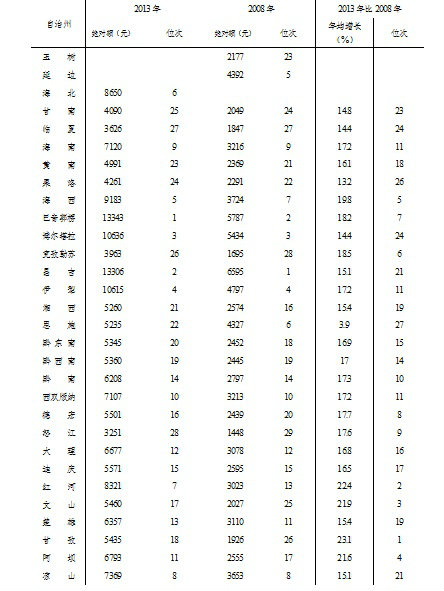

四是横向对比赶超趋势明显。2013年,在全省21市州中,阿坝州农牧民人均纯收入绝对额居第十八位,与2008年相比,上升两位。五年年均增速(21.6%)居全省第二位,次于甘孜州23.1%的增速。

在全国30个少数民族自治州中,绝对额居第十一位,较2008年相比,上升六位。五年年均增速居第四位,分别次于甘孜州、红河、文山州。

在全国10个藏族自治州中,绝对额位居第四,分别次于海西、海北和迪庆州。五年年均增速居第二位,仅次于甘孜州。

表二阿坝州农牧民人均纯收入在全国30个少数民族自治州中的排位

表三阿坝州农牧民人均纯收入在全国10个藏族自治州中的排位

(三)各县农牧民人均纯收入差异化特点

一是红原、马尔康和汶川三县人均收入水平稳居全州前三甲。2013年,三县农牧民人均纯收入分别为8006元、7730元、7610元,绝对额排位与2008年相比,红原县上升一位,马尔康县下降一位,汶川县稳居第三。

二是理县、小金、黑水和壤塘四县人均收入水平在全州殿后。2013年,四县农牧民人均收入分别为6550元、6185元、5680元和5365元,绝对额排位与2008年相比,理县、黑水分别上升一位,小金、壤塘则分别下降一位。

三是有9个县的年均增速高于全州平均水平。近五年来,理县、黑水、茂县增速居全州前三甲,年均分别增长23.7%、23.2%和23%。年均增速高于全州平均水平的还有汶川(22.6%)、九寨沟(22.3%)、若尔盖(22.2%)、金川(22.1%)、小金(21.9%)。

四是红原县率先超过全省平均水平。2013年,四川全省农民人均纯收入7895元,较上年增长12.8%,较2008年相比,年均增长13.9%。阿坝州农牧民人均纯收入最高县红原,绝对额已超过全省111元;相当于全国的89.9%,低890元。

(四)农牧民收入增长的主要动因。农民收入增长的主要动因,得益于政策给力、农民努力、社会合力综合作用,做大经济蛋糕、分好蛋糕的结果。

一是农牧民增收进度取决于经济增长速度。2009年——2012年,理县、茂县和黑水县GDP增速位列全州前茅,农牧民人均纯收入增速也领先全州。

人均GDP高的地方,纯收入绝对额也相应较高。2013年,汶川、马尔康县人均GDP位列全州第一、三位,农牧民人均纯收入也居全州第三、第二位。这表明农牧民收入增加,根本还需加快发展、做大经济蛋糕。只有做大蛋糕,才有分到更多蛋糕的基础。

二是农牧民收入水平还取决于产业构成。选择什么样的产业结构,则是如何分蛋糕的问题。

2013年,在草地四县中,阿坝、若尔盖和红原县,人均GDP位列全州第十三、九、七位,其畜牧业占GDP比重较高,达35%以上,农牧民人均纯收入位列全州前五位。(壤塘比较例外,或许与当地农畜产品加工发展不足和近年来宗教影响有关。)而汶川、理县、茂县、黑水四县人均GDP位列全州第一、二、五、四位,五年来,经济年均增长居全州前列,增速达30%左右。但由于工业经济占比60%左右,农牧民人均纯收入却位列全州第三、十、八、十二位。二者形成的巨大反差,说明是发展资本密集型产业,还是更多考虑如何延长农业产业链、发展农畜产品加工等劳动密集型产业,将对农牧民增收产生重要影响。

三是投资强度高低影响农牧民收入水平。投资强度高的地方,在提供务工机会,增加就地劳务收入;提供商贸、运输机会,增加非农产业收入;创造地方建材销售市场和场地租赁需求,增加财产性收入等方面发挥着重要作用。

2013年,汶川、茂县投资强度(全社会固定资产投资完成额除以土地面积)达105.3万元/平方公里,为全州最高。借助大量投资带来的相关需求,汶川县农民在本乡地域内人均实现劳务收入占纯收入的36.4%,非农产业收入占纯收入的13.8%,财产性收入占纯收入的2.2%,三项合计占纯收入的52.4%,为全州最高水平。固定资产投资为拓展农民收入来源渠道,增加收入水平起着重要作用。

[1]按投资强度排位,依次是汶川(105.3万元/平方公里)、茂县(103.1万元/平方公里)、金川(76.2万元/平方公里)、理县(69.5万元/平方公里)、马尔康(59.5万元/平方公里)、九寨沟(56.8万元/平方公里)、松潘(50万元/平方公里)、黑水(43.9万元/平方公里)、小金(31.3万元/平方公里)、红原(20.2万元/平方公里)、壤塘(17.9万元/平方公里)、若尔盖(17.3万元/平方公里)、阿坝县(16.9万元/平方公里)。

二、阿坝州农牧民增收存在的问题

首先是与全省、全国实现同步小康还有较大差距。当前,阿坝州农牧民人均纯收入与全省、全国平均水平还有较大差距。2013年,阿坝州农牧民人均纯收入仅相当于全国平均水平的89.9%,绝对额相差,890元。

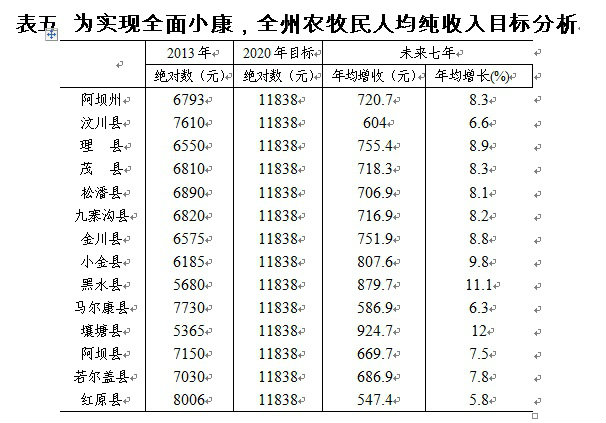

2010年,全国农民人均纯收入5919元。为确保到2020年实现全面建成小康社会的目标,十八大报告提出:“实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。”为千方百计增加居民收入,报告还提出了“两个同步”,即居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。据此推算,2020年全国农民人均纯收入将达11838元以上。

若以此为目标,以2013年为基数,未来七年,阿坝州农牧民人均纯收入需年均增收758元,每年增长8.3%以上。实现目标任务压力最大县壤塘,需年均增收925元,每年增长12%,其次是黑水县和小金县,年均增速分别要达到11.1%和9.8%。实现目标任务相对轻松的县红原,需年均增收547元,年均增长5.8%,其次是马尔康县和汶川县,年均增速分别要达到6.3%和6.6%。

注:表中“2020年目标”系参照十八大报告提出“城乡居民人均收入比2010年翻一番”和“两个同步”等要求,结合全国平均水平推算而得。

其次是工业反哺农业不足。阿坝州工业重点县汶川、理县、茂县、黑水,水电和高载能企业较多,多属资本密集型企业,对解决就业、转化当地资源、发展地方经济拉动不足。最直观的表现是,四县GDP年均增速远高于农牧民人均纯收入增长速度,与其余八县形成鲜明对比。

三是区域水平差距较大。从收入水平看,2013年,绝对额最高县红原(8006元)与最低县壤塘县(5365元)相差2641元。就收入增速而言,五年年均增速最高县理县(23.7%)与最低县马尔康(19.5%)相差4.2个百分点,收入水平极差较大。

四是收入来源单一渠道狭窄。除松潘、九寨沟等旅游重点县以工资性收入为主外,阿坝州其余地区农牧民收入来源,普遍以家庭经营尤其是来自农牧业的收入为主,非农产业收入所占比重偏低,而农业生产对气候依赖性较强,“靠天吃饭”现象严重,加之易受生产资料等成本价格上涨导致收入水平下降。当前,宏观环境整体下行压力较大,经济增长放缓、低增长呈常态化,财政支出刚性增强,收支矛盾加剧,加之阿坝州自身财力较弱,持续增加转移性收入压力较大。工资性收入和财产性收入也有待大幅提高。

五是思想观念差异制约增收。受生活环境不同、自身素质差异、改革影响不同等因素影响,阿坝州农牧民生存、发展和价值观等领域存在较大差异,畜牧业受宗教影响发展受限、对新产业和新生产方式接受较慢,都严重制约收入增长。

三、分类施策,促进农牧民收入持续较快增长

加快农业发展、促进农民增收,全州上下要深刻领会十八届三中全会关于全面深化改革若干重大问题相关决定的精神,结合阿坝州实际,认真审视州情,找准切入点,促进农村经济较快发展、农牧民收入较快增长。

(一)保持经济适度较快增长。从根本上讲,农牧民增收最终取决于经济的较快增长。经济社会按高于全国、全省水平加快发展、科学发展,有利于增强发展信心,扩大就业、增加收入、改善民生。

(二)加强分类指导和辨证施策。阿坝州地域辽阔,地理环境、资源禀赋等差异较大。为准确把握区域农牧民增收特点,找出主攻薄弱环节,找准着力点和未来努力方向,也为分类指导农牧民增收提供参考依据。依据自然条件、资源结构相似,经济发展水平相近等因素,将13县按四大经济区划分,对各区域农牧民收入来源及构成进行了对比分析,并在此基础上提出分类指导建议意见。

一是根据收入来源渠道分类施策。工资性收入是东北部经济区的主要收入来源,家庭经营收入则是其余三个区域的主要收入来源。农区又以农业收入为主,半农半牧区牧业收入多于农业,牧区收入过半来自畜牧业。财产性收入缺乏是全州农牧民增收的弱项,工资性收入等非农收入则是西北部畜牧经济区的弱项等等。

准确把握各区域农牧民收入的主要来源渠道、找出差距、找准薄弱环节,方可找准着力点和主攻方向。

二是根据区域产业特点分类施策。旅游区、旅游沿线、县城周边地区、都市近郊,要因地制宜发展特色高效农业。重点利用农业景观资源发展观光、休闲、旅游等农村服务业,拓展农业功能。

农牧区要深入推进农业产业结构调整。进一步优化种养结构,提高生产经营水平和经济效益。积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。积极延伸农业产业链条,扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。

三是根据资源环境承载能力分类施策。东北部、西北部经济区要以保护和修复生态环境,增强生态产品生产能力作为首要任务,更多发展旅游文化、特色农牧业等。其余区域要加快经济结构调整转型,加强生态文明意识,兼具据点式工业开发,加快工业转型升级。

四是根据项目布点和投资强度分类施策。根据资源禀赋,合理项目布点,加快农业产业化进程。支持发展农业产业化经营,加大优势农畜产品就地转化力度,积极推进“公司+‘两委’+农户”、“公司+基地+农户”等模式,培育带动力强的龙头企业和新型农村合作组织,健全企业与农户利益共享、风险共担机制。加强地理标志等品牌建设力度,鼓励优势农产品外销。注重发展就业容量大的劳动密集型产业和服务业,壮大县域经济。

增加非农就业机会,促进农民就地就近转移就业。探索建立政府投资带动就业机制,扩大以工代赈规模,增加劳务收入。加强资源入股和用工制度设计,增加资源地农牧民财产性收入和工资性收入。

五是根据交通便利条件分类施策。农区高半山、半农半牧区、牧区要通过加大成本补贴、购买社会化服务等方式,加强产销对接,重点解决农畜产品销路问题。

六是根据地理位置不同分类施策。中央推进农村宅基地、土地承包制改革,赋予其抵押、担保和转让权利,以及农村集体建设用地等要素城乡平等交换做出的制度安排,是中央送给农民的三大“红包”。旅游沿线、都市近郊、城乡结合地、重点项目布局地、优势特色资源地等,要用好这些“红包”,切实增加农牧民群众财产性收入。

(三)大力增加转移性收入。健全农业补贴制度,坚持对种粮农民实行直接补贴,继续实行良种补贴和农机具购置补贴,根据财力适时提高补贴标准。增加新型农村社会养老保险基础养老金,提高新型农村合作医疗补助标准和报销水平,提高农村最低生活保障水平。积极发展政策性农业保险,增加农业保险费补贴品种并扩大覆盖范围。加大扶贫投入,逐步提高扶贫标准。积极争取建立完整的生态奖补机制,逐步加大资源入股分红制度建设。

(四)长远之计在于加大教育投入和推进城镇化。为改善农村生产生活条件,推进基本公共服务均等化,政府投入力度不断加大。但阿坝州地域辽阔、尤其高半山、边远地带农牧民居住分散,投入与产出效益极不对称。长远看,实现农民长效增收,根本途径或许在于不断加大教育投入、发展产业与推进城镇化相结合。实现产业结构、就业方式、人居环境、社会保障等一系列由“乡”到“城”的转变,拓展收入渠道、提高收入水平。

短期内,要加大劳务输出,加强农民技能培训和就业信息服务,开展劳务输出对接,引导富裕劳动力平稳有序外出务工。加强就业服务,引导富余劳动力向非农产业和城镇有序转移,保障进城务工人员合法权益,增加农民务工收入。

四、分类考核,合理确定发展目标

(一)合理确定发展目标。根据各自发展潜能,兼顾需要与可能,充分考虑各区域资源承载能力、收入来源渠道、产业特点、项目布点和投资强度、交通便利条件、地理位置特点等因素,加强增收因素利弊分析,合理确定发展目标。

根据收入来源渠道,东北部经济区要加大工资性收入的考量。根据区域产业特色,旅游区、旅游沿线、都市近郊要加大非农产业收入的考量。根据资源环境承载能力,投资强度高、重点项目布局地要加强家庭农业经营收入、工资性收入和财产性收入的考量。

对不具备实现较高收入的领域和区域,要科学分析区域内农牧民群众增收的影响因素,厘清影响深度,合理确定权重,实事求是确定各区域农牧民增收目标。

(二)强化目标分类考核。遵循科学发展观要求,加大对各县和州直相关部门促进城乡居民增收的考核比重。在固化现有收入来源渠道、稳定收入增长水平基础上,加大收入来源新增渠道和新增长点的考核比重。

365最快线路检测中心版权所有

365最快线路检测中心主办(蜀ICP备:11006019号) 本网内容举报:0837-2823465

阿坝藏族羌族自治州经济信息中心承办 电话:0837-2822758 技术支持:中国电信阿坝分公司